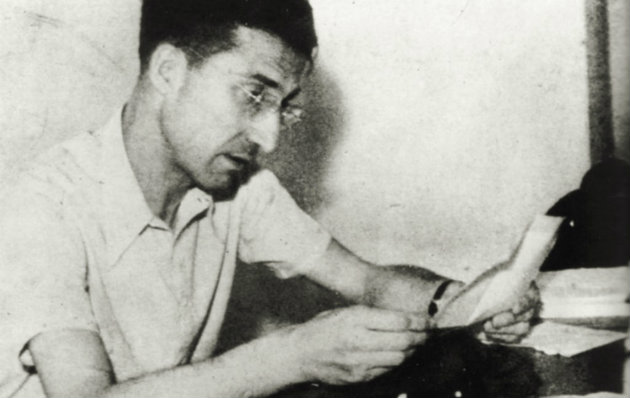

Pochi libri come La luna e i falò di Cesare Pavese (pubblicato nel 1950, ultimo romanzo dello scrittore) hanno fatto immediatamente apparire al mio pensiero l’immagine del vino. Si inizia proprio dall’incipit:

C’è una ragione perché sono tornato in queste paese, qui e non invece a Canelli, a Barbaresco o in Alba

In una sola frase vengono nominati tre posti dove il vino piemontese acquista valori e corposità completamente diverse, il Moscato a Canelli, il Nebbiolo a Barbaresco, la Barbera ad Alba, come non sentirsi improvvisamente spinti a cercare in negozio almeno una di queste bottiglie?

Tre vini che racchiudono gran parte della storia enologica del Piemonte, sebbene non da soli ma accompagnati da grandi gregari. Il numero tre forse è casuale, forse no, visto che nel libro Pavese, per rinforzare certe frasi, per dare un completamento alle descrizioni, usa spesso frasi con tre aggettivi legati l’uno all’altro: “…stessi rumori, stesso vino, stesse facce…” (Cap. II), “…a vendemmiare, sfogliare, torchiare…” (Cap. XXIII).

E tre sono le donne, le ragazze anzi, che legano i ricordi di Anguilla, il protagonista del libro; sono le tre figlie del sor Matteo, Irene delicata e Silvia e Santina più focose, che vivono alla Mora, la cascina in campagna a Sant’Angelo Belbo dove da ragazzo lavorava come tuttofare.

Anche le evocazioni del libro sono tre: la storia comune di Anguilla, di Nuto, l’amico più esperto e più grande, e della Mora quando i due erano ragazzi; la narrazione degli eventi dopo che il protagonista lascia l’Italia per l’America, fatta da Nuto rispondendo alle domande dell’amico; la storia del presente del libro, Anguilla tornato dal Nuovo Continente con una reputazione di uomo d’affari già sparsa nel paese.

Il vino è presente spesso, durante il racconto, quando Pavese ad esempio tratteggia i momenti della vendemmia, quando:

…vennero come negli anni passati sia lei che Irene nella vigna bianca, e io la guardavo accovacciata sotto le viti, le guardavo le mani che cercavano i grappoli, le guardavo la piega dei fianchi, la vita, i capelli negli occhi, e quando scendeva il sentiero guardavo il passo, il sobbalzo, lo scatto della testa…

O quando l’autore tratteggia il paesaggio visto dalla passerella che attraversa il Belbo, niente di più bello di una vigna ben zappata, ben legata. Sono proprio le parole precedenti che preparano alla similitudine alla fine del capitolo IX, paragonando la vigna ben lavorata ad un corpo vivente, con il suo respiro ed il suo sudore.

Ma Canelli, dice Anguilla, è già la fine della strada, gli industriali che fanno il vino sono i Gancia che già avevano compreso la potenza di quel moscato e le sue possibilità, ed sarà da quella strada che imboccherà poi la via per Genova ed infine, appena quattro o cinque metri di passerella, il bastimento per l’America.

Barbaresco ancora non è una delle madri del Nebbiolo, l’uva serve per il vino, che serve per bere e mangiare, e la guerra appena terminata non permette che i superstiti rimangano a filosofare tra i vigneti, ma pretende continuamente lavoro e ricostruzione, per poco vantaggio dei lavoranti e molto dei proprietari.

E così è Alba, con i suoi vigneti di Barbera, ad essere presente nel racconto di Pavese, dove Silvia va a vivere per qualche tempo con uno spasimante, e dove venivano portati i tartufi che si trovavano nei boschi attorno al Belbo.

Ed infine c’è la luna e ci sono i falò, le sagre contadine e le feste del grano, un segno del cielo ed uno della terra.

E’ anche il vino, e si può dire di tutto il vino, ad avere i piedi nella terra e la propensione verso il cielo, e le scintille che non han voglia di rimanere sulle braci tendono, se spinte o attratte non so, ad allungarsi verso la luna, confondendo forse luce propria e luce riflessa.

…gli chiesi se Santa era sepolta lì. – Non c’è caso che un giorno la trovino? Hanno trovato quei due… Nuto s’era seduto sul muretto e mi guardò col suo occhio testardo. Scosse il capo. – No, Santa no, – disse, – non la trovano. Una donna come lei non si poteva coprirla di terra e lasciarla così. Faceva ancora gola a troppi. Ci pensò Baracca. Fece tagliare tanto sarmento nella vigna e la coprimmo fin che bastò. Poi ci versammo la benzina e demmo fuoco. A mezzogiorno era tutta cenere. L’altr’anno c’era ancora il segno, come il letto di un falò

E’ con un fuoco che termina il racconto di Pavese, la pira funebre alimentata dal sarmento della vigna, dove viene arso il corpo di Santina, diventata collaborazionista dei fascisti e fucilata dai partigiani.

Le storie che il vino riesce a raccontare, in prima persona o solo di passaggio, sono in fondo queste, ricordi di annate passate e promesse di profumi futuri.

Ma pochi come Cesare Pavese riescono a raccontarcele, queste storie, usando arguzie sintattiche legate a parole dialettali, verbi e sostantivi che, come certi profumi e sapori di alcuni vini presi da soli potrebbero far storcere il naso, ed invece mescolati insieme ci fanno spalancare gli occhi, stupiti di tanta conoscenza che, prima, non avevamo.

In quale capitolo posso trovare questa citazione:” Ricordo la nostra ultima cena nelle Lanche…La tavola profumava di tartufi e l’odore era nell’aria, mescolato a quello di Barolo”

No Gabriella, a memoria non riesco ad aiutarti. Però facciamo così: ci mettiamo a rileggere La Luna e i falò, e poi scriviamo la risposta alla tua domanda qui sul blog. Che ne dici?