Come già ho avuto modo di dire altre volte, il mondo del vino pare piuttosto refrattario all’utilizzo di nuove tecnologie per quel che riguarda l’informazione.

Certo, molti produttori sono prontissimi a dotarsi dell’aiuto di laboratori specializzati per l’analisi dei terreni, delle uve e dei vini, ed anche più pronti all’uso di tecnologie chimiche addizionali, in vigna ed in cantina, per ‘migliorare’ il prodotto finale, ma pochissimi sono quelli che usano in modo intelligente e produttivo le armi dei social network.

Pochi tweet, qualche foto sulla pagina di Facebook, e tutto finisce lì.

Vino senza aggiunta di bit

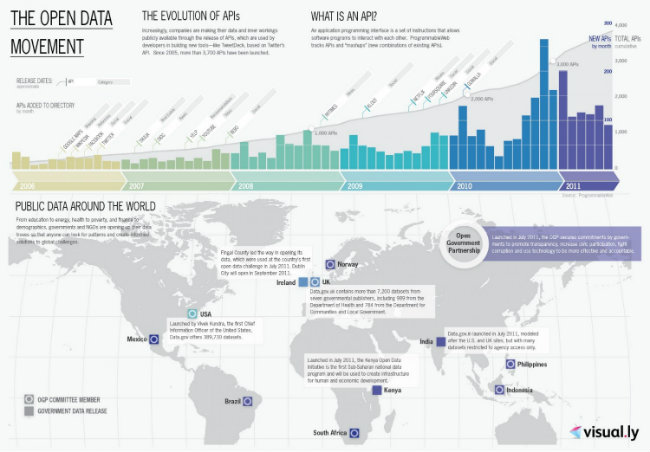

Prendiamo il caso dell’utilizzo dei dati pubblici, quelli che tutti noi mettiamo in Rete quando facciamo ‘Like’ su un post o facciamo RT su Twitter, magari lasciando che compaia il luogo da dove compiamo questa azione.

Nel sito italiano degli Open Data, per quel che riguarda il vino compare solo una tabella, relativa all’andamento dei prezzi del vino bianco, rosso e da tavola, a cura della Camera di Commercio di Rieti, e relativi alle sole provincie di Bari, Pescara, Perugia e Roma per i vini bianchi ed i vini rossi, per le provincie di L’Aquila, Roma e Terni per i prezzi del vino da tavola.

Per la nazione che produce più vino al mondo (circa 42 milioni di ettolitri nel 2012) sembra un po’ pochino.

La regione Trentino mette a disposizione, per quel che riguarda l’uva, due tabelle sulla produzione di uva da vino del 1990 e del 1995 e dal 2000 al 2011, raffrontandoli ai dati di produzione della regione Alto Adige e nazionali.

Non pare che in Francia, ad esempio, le cose vadano meglio.

Se ci muoviamo all’interno del sito dell’ISTAT troviamo dati migliori, come la serie storica della produzione di uva da vino dal 1927 ad oggi su scala nazionale, o l’andamento dei prezzi.

Mancano però i dati disaggregati di consumo suddivisi per territorio, ossia la risposta alla domanda: quale vino e quanto si beve nelle Regioni e nelle Provincie? Potrebbe essere un buon dato da leggere se ad esempio si volesse aprire una enoteca.

Manca, anche, una tabella che ci dica dove va a finire una specifica bottiglia venduta.

Mancano cioè i Big Data, aggregazioni ottenute applicando algoritmi avanzati ai dati ottenuti incrociando più database di dati aperti, come le vendite di una particolare tipologia di vini ed il reddito medio procapite. Sono tabelle che vanno create su misura, naturalmente, ma di cui oggi è ancora difficoltoso ottenere le basi dati.

Un produttore può vendere, ad esempio, 12 casse di vino all’esportatore cinese. Probabilmente la maggior parte di questo vino verrà bevuta in Cina, ma senza alcuna indicazione delle città. Potrebbe, ancora, essere importante sapere se e quante ne vengono bevute a Pechino, a Shangai o nel Sichuan. Un confronto con i propri competitor, o con i concorrenti intenazionali, potrebbe dare delle indicazioni sul mettere più energia in una particolare regione cinese o, al contrario, evitare di concentrare lì le nostre energie perché il mercato è già saturo.

Tracciatura in un solo senso

Fortunatamente oggi si mette molta attenzione alla tracciatura del prodotto da parte dell’utente finale, che quindi riesce a sapere quando e dove quel vino, ma vale anche per la carne ad esempio, sia stato prodotto ed imbottigliato. E dove la legislazione è carente, il produttore mette come proprio plus di conoscenza la possibilità per il consumatore di venirne facilmente a conoscenza.

Ma il produttore, riesce a tracciare il proprio prodotto, sa dove va a finire esattamente la propria vendita?

La tracciatura di una bottiglia può avvenire in vari modi, diretto ed indiretto.

Nel modo diretto, ogni bottiglia ha, sull’etichetta ad esempio, un tag RFID o meglio ancora NFC: una specie di codice a barre elettronico, cioè, che contenga i dati della bottiglia (anno di produzione, sito del produttore, vitigni, informazioni sul metodo di vinificazione) e che invii ad un apposito lettore i dati della sua presenza in quel luogo. Basterebbe costruire una mappa con questi dati e potremmo sapere, di ogni bottiglia, dove è stata venduta.

Il metodo indiretto è quello lasciato agli utenti, che quindi ci potrà fornire solo una stima ma significativa; quello che normalmente si chiama User Generated Content (UGC), ossia contenuto generato dall’utente.

Consiste nel costruire una applicazione per smartphone che permetta al consumatore finale di taggare la bottiglia che sta bevendo, inviando ad un database centralizzato le coordinate geografiche.

E’ quello che accade su Foursquare, ad esempio, dove facciamo il ‘check-in’ quando ci troviamo ad un evento, una manifestazione, un concerto, un ristorante.

Costruire gli Open Data del vino

Un tag RFID costa pochi centesimi e può essere tranquillamente inserito nella normale etichetta della bottiglia; il costo finale per il produttore sarebbe fondamentalmente irrisorio; utilizzando una applicazione di geo-tagging il costo per il produttore è nullo, tranne che l’eventuale canone che gli consentirà l’accesso a tutti i dati già elaborati. Alcune applicazioni di questo tipo già esistono (ViVino ad esempio), ma i loro database non sono open.

Questi sono naturalmente soltanto esempi.

Già esistono aziende che hanno iniziato una partnership con il già citato Foursquare, così da offrire ai propri utenti informazioni aggiuntive su dove trovare i propri prodotti; Zagat, ad esempio, è una applicazione che consente di trovare i ristoranti maggiormente ‘taggati’ dagli utenti di Foursquare.

Un consorzio vinicolo potrebbe indicare la posizione di tutte le cantine del consorzio e dare informazioni sulle più importanti ‘Strade del Vino’ di cui ormai l’Italia è piena, partendo dal check-in di un visitatore o sul tag di una bottiglia bevuta al ristorante.

Una azienda vinicola fa il vino, non può occuparsi di tecnologia: per questo ci sono i laboratori specializzati, l’eonologo, l’agronomo, e tutte le persone che fanno quel mestiere. Tutti insieme determinano come l’azienda si posiziona nel mercato e contribuiscono alla diffusione del marchio.

Le case vinicole più note procedono con una comunicazione ad alto livello, apparendo sulle ‘Migliori Guide del Vino’, o partecipando con proprie etichette a programmi TV o Radio.

Ma per le aziende più piccole, questo potrebbe essere un problema: come fare a penetrare il mercato cinese o quello californiano? come arrivare a convincere il mercante inglese a visitare la nostra cantina, farsi una passeggiata per il territorio, e tornare a casa con il contratto di acquisto del nostro vino?

Basta la partecipazione alle varie manifestazioni nazionali ed internazionali o forse è necessario stimolare la richiesta anche dal basso, agendo direttamente sul consumatore finale?

una domanda, sei sicuro che un rfid costa solo pochi centesimi? io mie ero informato gia’ diversi anni fa e mi ero ritrovato di fronte ad un muro.

Ciao Gianpaolo. Naturalmente sto parlando di tag (o transponder) RFID di tipo passivo, ossia che possono essere scritti una sola volta; se vai, ad esempio, qui, vedrai che i prezzi variano da 30 centesimi a qualche euro. Anche i tag NFC (che possono essere letti solo avvicinando quasi a contatto il lettore) hanno prezzi non dissimili. In effetti 30 centesimi non sono ‘pochi’ centesimi. Grazie del tuo passaggio qui.